Comprendre la motivation à réussir des étudiants universitaires

pour mieux agir

Rolland Viau

Jacques Joly

U. de Sherbrooke

Résumé

Ce texte a pour but, dans un premier temps, de présenter un modèle de la dynamique

motivationnelle qui anime les étudiants universitaires afin de mieux comprendre pourquoi

certains d’entre eux sont motivés aux études alors que d'autres ne le sont pas. Par la suite, seront

présentés des résultats préliminaires d’une enquête menée auprès de 4440 étudiants qui

démontrent l’importance d’examiner les déterminants motivationnels en fonction des activités qui

leur sont proposées en classe. Enfin, des outils et des modes d’intervention, issus d’une

expérience en génie, seront décrits afin d’illustrer comment il est possible pour un professeur de

tenir compte de la motivation de ses étudiants dans son enseignement.

Introduction

Considéré comme une des plus importantes conditions à l’apprentissage (Wang, Haertel, et

Walberg, 1993), la motivation à apprendre est devenue un problème pour un nombre croissant

d’étudiants universitaires. À l’université, la démotivation des étudiants à suivre un cours se

manifeste souvent de deux façons : soit que les étudiants sont démotivés dès le départ, car ils ne

voient pas l'importance de la matière enseignée, soit que motivés au début du cours, ils

deviennent démotivés à cause des activités que le professeur leur propose. Quoi qu’il en soit,

cette démotivation a des conséquences importantes : démotivés, ces étudiants ne s’engageront

pas et ne persévéreront pas dans les cours. Par ricochet, des notes faibles ou des échecs s’en

suivront et bon nombre d’entre eux seront portés à abandonner leurs études.

Devant l’ampleur du problème d’abandon à l’université, la motivation est donc devenue un

facteur important dans les recherches portant sur les étudiants universitaires. Par exemple, dans

les enquêtes menées dans le cadre du projet ICOPE (Indicateurs de conditions de poursuite des

études), la motivation fait partie des neuf caractéristiques de la réussite et de la persévérance aux

études (Pageau et Bujold, 2000). Dans cette étude, comme dans la majorité des travaux qui ont

été menés sur les caractéristiques des étudiants, la motivation est abordée sous l’angle des motifs

qui les amènent à entreprendre des ét udes universitaires ou sous l’angle du degré d’intérêt qu’ils

manifestent pour le programme dans lequel ils sont inscrits.

Nos travaux sur la motivation des élèves au secondaire (Viau et Bouchard, 2000) nous ont

amenés à opter pour un autre angle d’étude, celui qui consiste à examiner la dynamique

motivationnelle qui anime les étudiants en processus d’apprentissage, c’est-à-dire lorsqu’ils

doivent accomplir des activités dans un cours. L’enquête que nous avons menée à l’automne

2000 auprès de 4440 étudiants de l’Université de Sherbrooke 1 confirme l’importance d’étudier la

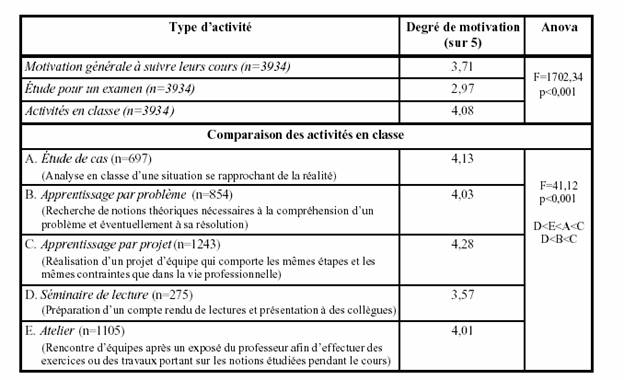

motivation sous cet angle. En effet, comme on peut le constater à l’aide du tableau I, les

étudiants n’expriment pas le même degré de motivation à suivre l’ensemble de leurs cours, à

accomplir des activités d’apprentissage dans un cours (p. ex. : sous forme d’études de cas,

d’élaborations de projet, de séminaires de lecture) et à étudier pour un examen. Ces résultats

confirment ceux que nous avons obtenus à l’ordre secondaire (Louis, Viau et Lefebvre, 1998) et

démontrent bien que la motivation de l’étudiant varie en fonction des activités qui lui sont

proposées dans un cours.

Tableau 1 : La motivation générale des étudiants de premier cycle à suivre leurs cours et leur

degré de motivation à étudier pour un examen et à accomplir des activités en classe

Si nous désirons aider les professeurs à améliorer leur enseignement et contribuer ainsi à réduire

le taux d’abandon à l’université, il importe donc d’étudier la dynamique motivationnelle qui

anime les étudiants lors d’activités liées aux cours.

Dans les lignes qui suivent, nous présentons brièvement les composantes du modèle

motivationnel sur lequel reposent nos travaux. Afin d’illustrer l’application de ce modèle en

contexte universitaire, nous donnerons, par la suite, quelques résultats préliminaires sur ces

composantes tirés de l’enquête menée auprès des étudiants de l’Université de Sherbrooke. Enfin,

nous verrons comment une meilleure connaissance de la dynamique motivationnelle de ses

étudiants a servi à un professeur de génie à créer des stratégies et des outils d’intervention pour

maintenir leur motivation.

Un modèle pour étudier la dynamique motivationnelle des étudiants en contexte

d’apprentissage

Nous définissons la dynamique motivationnelle en contexte d’apprentissage comme un état

dynamique qui a ses origines dans les perceptions qu’un étudiant a de lui-même et de son

environnement et qui l’incite à s’engager dans une activité et à persévérer dans son

accomplissement afin d’atteindre un but (Viau, 1994).

Initiée par une activité d'apprentissage, la dynamique motivationnelle d’un étudiant se compose:

a) de trois principaux déterminants interreliés, c’est-à-dire la perception qu'il a de la valeur de

l’activité d'apprentissage, la perception qu'il a de sa compétence à l’accomplir et la perception du

degré de contrôle qu'il peut exercer sur le déroulement et sur les conséquences de cette activité;

b) des principaux comportements d'apprentissage que les déterminants influencent, soit

l'engagement cognitif de l'étudiant, sa persévérance et sa performance.

Les trois déterminants de la dynamique motivationnelle se définissent de la façon suivante:

La perception de la valeur d'une activité est le jugement qu’un élève porte sur l’utilité et l'intérêt

d'une activité en vue d’atteindre les buts qu’il poursuit (Eccles, Wigfield et Schiefele, 1998).

La perception de sa compétence est une perception de soi par laquelle un élève, avant

d’entreprendre une activité qui comporte un degré élevé d’incertitude quant à sa réussite, évalue

ses capacités à l’accomplir de manière adéquate (Pajares, 1996).

La perception de contrôlabilité se définit comme étant la perception qu’a un élève du degré de

contrôle qu’il peut exercer sur le déroulement et les conséquences d’une activité d’apprentissage

(Deci, Vallerand, Pelletier et Ryan, 1991).

Ces déterminants motivationnels influencent trois comportements d’apprentissage. L'engagement

cognitif qui correspond au degré d'effort mental que l’étudiant déploie lors de l'exécution d'une

activité d'apprentissage (Salomon, 1983), la persévérance qui se traduit par le temps qu’il lui

consacre et, enfin, la performance qui désigne les résultats obtenus, c’est-à-dire l’ensemble de

comportements indiquant la réalisation efficace de l’activité.

Des résultats préliminaires d’une enquête menée auprès d’étudiants de l’Université de

Sherbrooke

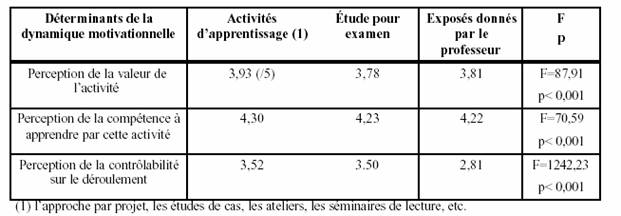

L’enquête réalisée auprès des étudiants de l’Université de Sherbrooke permettra d’en savoir

davantage sur leur dynamique motivationnelle lors (1) des exposés en classe (2) d’activités

d’apprentissage telles que les ateliers, les séminaires, les projets, les études de cas, etc. et (3)

lorsqu’ils étudient pour un examen. Une première analyse préliminaire a été effectuée sur les

données relatives aux trois perceptions des étudiants qui sont, selon notre modèle, les

déterminants de leur dynamique motivationnelle. Illustrés au tableau II, les résultats démontrent

d’abord que le niveau de perceptions des étudiants se modifie en fonction des activités qui leur

sont proposées. Ainsi, le niveau des perceptions de la valeur, de la compétence et de la

contrôlabilité des étudiants est le plus élevé face aux activités en classe dans lesquelles ils sont les

plus actifs (p. ex. : l’approche par projet, les études de cas, les ateliers, les séminaires). Ce sont

donc ces activités qui semblent susciter le plus de motivation de la part des étudiants. Le tableau

II fait voir également que la perception de compétence à apprendre des étudiants et leur sentiment

de contrôlabilité sont à leur plus faible niveau lorsqu’ils doivent suivre des exposés donnés par un

Comprendre la motivation à réussir des étudiants universitaires pour mieux agir

ACFAS 2001 / 4

professeur. Enfin, on peut constater que lorsque l’on compare la valeur que les étudiants

accordent aux trois types d’activités, c’est l’étude pour un examen qu’ils valorisent le moins.

Tableau II : Perceptions des étudiants du premier cycle (N= 4446) à l’égard de trois situations

d’enseignement et d’apprentissage

Comme nous l’avons souligné précédemment, ces résultats sont préliminaires et des analyses

ultérieures nous amèneront à une étude plus approfondie de l’ensemble des composantes de la

dynamique motivationnelle pour chaque type d’activité et ce, pour les étudiants de chaque

faculté.

Des stratégies et des outils d’intervention : l’exemple d’un cours en génie

Des entrevues menées auprès d’étudiants ayant déjà suivi le cours de génie sur lequel nous avons

travaillé nous ont amené à constater qu’ils étaient motivés à suivre le cours, mais que leur

motivation diminuait au fil des semaines et que certains d’entre eux étaient tentés d’abandonner

(Cabral, Viau, Bédard, Bouchard, et Dubeau, 1997). Notre objectif fut alors de maintenir leur

motivation de départ en réaménageant des aspects du cours afin de favoriser chez les étudiants

leur perception de la valeur du cours, leur perception de compétence à le réussir et leur

perception de contrôlabilité sur son déroulement. Trois aspects du cours ont été réaménagés : les

exposés donnés par le professeur, les activités d’apprentissage en classe et le matériel servant à

l’étude hors classe. Soulignons également que le plan de cours a été bonifié afin qu’il devienne,

à l’image d’une carte routière, un guide pour l’étudiant afin qu’il puisse savoir davantage où le

cours l’amenait et dans quel but, le rôle et les tâches qui étaient attendus de lui et les exigences

entourant les éléments d’évaluation.

Les exposés du professeur

L’observation du professeur lors de ses exposés a permis de conclure qu’il utilisait déjà un bon

nombre des techniques susceptibles de motiver ses étudiants. Le travail a donc consisté à

systématiser l’utilisation de ces techniques afin qu’elles permettent aux étudiants (1) de voir

l'importance et l'intérêt de la matière transmise (2) d'avoir le sentiment qu'ils comprennent ce qui

est présenté (3) de percevoir qu'ils ont un certain contrôle sur le déroulement et le contenu de

l'exposé. Il a donc été demandé au professeur de suivre à chaque cours le canevas suivant :

- Présenter le plan de cours (p. ex. sous forme de questions ou sous forme d'objectifs)

- Faire un rappel des notions apprises au cours précédent

- Commencer son exposé par une anecdote ou un problème à solutionner pour éveiller

l’intérêt et la curiosité des étudiants

- Avant d’expliquer un concept ou un phénomène, faire appel à leurs connaissances

antérieures en les interrogeant pour savoir comment ils se l'expliquent à eux-mêmes

- Illustrer les relations entre des concepts par des schémas, des tableaux ou des dessins

- Donner des exemples issus du quotidien ou des intérêts des étudiants

- Demander de proposer eux-mêmes des exemples qui soient tirés de leur quotidien

- Faire des analogies ou des métaphores avec des domaines qui les intéressent

- S'offrir comme modèle en faisant devant eux chaque étape qui leur est demandé de franchir

dans les travaux et exercices

- Utiliser différents moyens pour enseigner (supports audiovisuels, objets en trois

dimensions, etc.)

Les activités d’apprentissage en classe

Dans le but de favoriser chez les étudiants la perception de la valeur des activités en classe, un

dispositif pédagogique fondé sur la contextualisation des activités d’apprentissage à la profession

d’ingénieur a été mis en place. Ainsi, toutes les activités (travaux d’équipe et exercices en

classe) ont été élaborées sur la base d’un scénario global (construction d’un barrage) et de quatre

mini-scénarios dans lesquels les étudiants devaient assumer quatre responsabilités (p. ex. :

responsables d’un banc d’emprunt) et 10 tâches (p. ex. : contrôle de mise en place) qu’un

ingénieur doit assumer lors de la construction d’un barrage. Devant utiliser les connaissances

enseignées par le professeur pour assumer des responsabilités et des tâches semblables à celles

qu’ils auront à assumer lorsqu’ils seront ingénieurs, les étudiants étaient amenés à voir

rapidement l’utilité et l’importance de la matière du cours.

L’étude hors cours

Dans le but de favoriser chez les étudiants leur perception de compétence et de contrôlabilité, des

fiches de lecture ont été élaborées afin de les supporter lors des moments d’étude à l’extérieur du

cours. En plus de contenir des questions sur le contenu du manuel à lire, les fiches de lecture

comportaient une introduction dans laquelle des consignes et des suggestions étaient présentées.

Par exemple, l’introduction de la fiche 8 se lisait comme suit :

Les questions qui suivent ont pour objectif de vous aider à faire de votre période de lecture un

moment efficace.

Je vous suggère d’abord de lire les pages désignées et de prendre des notes. Par la suite, essayez

de répondre aux questions. Enfin, confirmez vos réponses en retournant aux pages respectives.

Ces questions ne sont pas notées, mais je crois qu’elles peuvent vous aider à mieux vous préparer

pour l’évaluation. Certaines questions seront discutées en classe.

Permettant aux étudiants de voir exactement ce que l’on attendait d’eux, ces fiches de lecture

avaient pour but de les aider à se sentir capables de rencontrer les critères d’évaluation lors des

examens et d’avoir le sentiment d’exercer un meilleur contrôle sur le déroulement de leur étude à

l’extérieur de la classe.

Le réaménagement des trois aspects du cours que nous venons de décrire a permis de maintenir

et même d’améliorer légèrement la motivation de départ des étudiants à l’égard du cours. En

effet, sa mesure au pré-test étant de 7,45 sur 10, elle est devenue 7,80 au post-test. La perception

de la valeur des étudiants ainsi que leur perception de contrôle ont également augmenté

légèrement alors que leur perception de compétence a quelque peu diminué (Cabral, Viau,

Bédard, Bouchard, et Dubeau, 1997). La difficulté des tâches à accomplir lors des miniscénarios

est l’hypothèse avancée pour expliquer cette légère diminution de la perception de

compétence des étudiants.

Conclusion

La réussite des étudiants à l’université dépend de multitude de facteurs dont leur motivation à

apprendre dans les cours. Si l’on désire que les professeurs d’université aident les étudiants à

augmenter leur motivation ou à la maintenir, il importe qu’ils comprennent mieux la dynamique

motivationnelle qui anime ces derniers dans leur classe. Une meilleure connaissance de cette

dynamique les amènera à mieux comprendre pourquoi certains de leurs étudiants sont démotivés

et à agir dans leur enseignement pour susciter à nouveau chez ces derniers une motivation à

apprendre à l’université.

1 Bédard, D., Viau R. et Joly, J. (en préparation). Rapport sur le profil d’apprentissage des étudiantes et des

étudiants universitaires de l’Université de Sherbrooke.

Référence

Cabral, A., Viau, R., Bédard, D., Bouchard, J., et Dubeau, A. (1997). Stratégies de contextualisation et

de motivation à l’apprentissage cognitif dans le cadre du cours GCI 310 —Mécanique des sols I.

Fonds d’innovation pédagogique, Vice-rectorat à l’enseignement, Université de Sherbrooke.

Deci, E. L., Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., et Ryan, R. M. (1991). Motivation and education : the selfdetermination

perspective. Educational Psychologist, 26, 325-346.

Eccles, J. S., Wigfield, A., et Schiefele, U. (1998). Motivation to succeed. In W. Damon (Ed.), Handbook

of Child Psychology vol 3 ed., (pp. 1017-1095). New York: J. Wiley.

Louis, R., Viau, R. et Lefebvre, M. (1998). Élaboration et validation d’un instrument de mesure de la

motivation des élèves au regard du français, langue maternelle. Faculté d’éducation, Université de

Sherbrooke.

Pageau, D. et Bujold, J. (2000). Dis-moi ce que tu veux et je te dirai jusqu’où tu iras. Les

caractéristiques des étudiantes et des étudiants à la rescousse de la compréhension de la

persévérance aux études. 1ier volet : les programmes de Baccalauréat. Direction du recensement

étudiant et de la recherche institutionnelle. Université du Québec, Octobre.

Pajares, F. (1996), Self -Efficacy beliefs in academic settings, Review of Educational Research, 66, 543-

578.

Salomon, G. (1983). The differential investment of mental effort in learning from different sources.

Educational Psychologist, 18, 42-50.

Viau, R., et Bouchard, J. (2000). Validation d’un modèle de dynamique motivationnelle auprès d’élèves

du secondaire. Revue Canadienne de l'Éducation, vol. 25 (1), 16-26.

Viau, R. (1994). La motivation en contexte scolaire. St-Laurent (Québec) : Éditions du Renouveau

Pédagogique.

Wang, M. C., Haertel, G. D., et Walberg, H. J. (1993). Toward a knowledge base for school learning.

Review of Educational Research, 63(3), 249-294.